う~ん。はっきりしない天気が続きます。

本日、倉敷市I様邸の床組材料搬入。

HPをよくご覧の方はすっかりお馴染みですね。

スケッチの土台、大引きは桧が標準仕様です。

材料を置く場所もできるだけ大工さんの作業効率がいいように考えながら

配置していきます。

あとはお天気次第です。

テルテル坊主掛けようかな?

ログハウス

この時期の建築はハラハラドキドキです。

台風も過ぎ去り、午後から資材を少し運んで足場の確認と合わせてログの通り札を

貼ってきました。

こちらは新規分譲地。有名所のハウスメーカーでいっぱいです。

失礼しま~す、って感じです。

いよいよ週明けから床組み、そして組上げです。

気合が入って来た========!

天候にも何とか助けられて今週予定通りコンクリート打ち完了しました。

まずはベース打ち。

専用の道具で均していき、

最後は鏝で天端を均します。

次に立上りのコンクリートを打つ前にアンカーを設置。

ログハウスの場合3種類の高さのアンカーボルトを設置します。

土台用、ハーフログ用、フルログ用です。

そして立上りコンクリートを打ったら、最後にレベラー材で

天端を調整します。

これでコンクリート打ち完了です。

来週型枠を外します。

倉敷市I様邸。

暑い日が続きますね。今年は空梅雨なのかな?

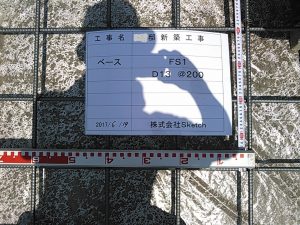

本日、基礎鉄筋の配筋検査でした。

配筋検査は瑕疵保険の中の検査項目の中の一つで、

主なチェックポイントは、鉄筋の太さ、ピッチ、継ぎ方、コンクリートのかぶり厚さ

(鉄筋の周りにコンクリートがどんな厚さでついているか)などです。

写真は、床部分の鉄筋配筋の様子です。d13の異形鉄筋を200mmのピッチで組んでいます。

もちろん問題無し。

回りも賑やかになってきましたヨ。

倉敷市I様邸。

本日も快晴です。まずはお預かりしていた鎮物を埋め清めます。

道行く人達が不思議そ~に見て行かれます。面白いです。

そして鋼製型枠を設置。

長さがぴったり合うのは当然ですが、どうして合うのか不思議ですよね。

そして鉄筋の配置。まずは外周の根入れ部分の鉄筋から。

そしてベースの鉄筋。

いよいよ来週ベースコンクリート打ちです。

井原市のO様邸に伺いました。

いつ来ても自然がいっぱいの景色です。

車の窓を開けると、ス~っと草や木の香りが通り抜けます。思わず深呼吸してしまういい空気です。

いきなり薪山のお出迎えです。

もうすっかり今シーズンの準備が出来ていますね。

外観も少し変わってきました。

外の散水栓の周りが掘られています。

DIYで立水栓にされるそうですよ。(スゴイ!)

外にレンガの山発見!

なんと本物の耐火レンガです。

これも軽トラで何度もピストンしたそうです。(エライ!)

極めつけはこちら!判りますか?

木の電柱です。懐かしいでしょ。こちらも自分でトラックを借りて

運んだそうです。(何者だ!)

これでガレージを検討中。(ワクワク)

そして家の中で昨シーズンの薪ストーブの効果を熱く語るO様。

すっかりログハウスライフを楽しんでいらっしゃいました。

いつ来ても新しい発見を教えてくれるO様。

景色も空気も家も自然もみ~んなO様の家族みたいに優しく包んでくれますね。

素敵です。

お土産にズッキーニを頂きました。

Good Life!

さて、いよいよI様邸のDIY塗装が始まりましたヨ。

今日は日曜日。お天気は曇り。この時期の曇りはとても難しい判断ですがスタートしました。

先日ご出産したばかりの奥様も参戦!やる気マンマン!

しかもお揃のツナギじゃないっすか!なんと刺繍は奥様手造り。かっこいい。

おっとどこかで見た人?そうです。電気の森重さんでした。

仮設電気工事に来られています。

決して日曜日にお願いしたのではありません・・・汗汗。

私と一緒で仕事が好きなんです。。。

まずは破風の塗装から。

順調順調。

続いて軒天板の塗装。

それにしてもI様邸以外、すべて超~有名ハウスメーカーの建物です。

ある一角は全て建売。

そんな作業中、近所の?おじさんがI様の塗装を見学。

こんな光景もハウスメーカーさんの現場では無いですよね。

完全アウェイを楽しみます。

倉敷市I様邸の先行部材入荷です。

辺りは基礎工事に建前にかなり渋滞模様です。

中にはもう足場の取れた物件も・・・・。早!

こちらはマイペースです。。。。

至るところで施主名の無い建売住宅が建てられています。

でもメーカーの車はありません。。。。ウ~ん。

スケッチは明日からお施主さんのDIY塗装開始です。

ちょっとお天気が気になりますが、いよいよスタート!

来週半ばから基礎工事です。

4月23日(日曜日)大安吉日。倉敷市にて。

雲ひとつ無い晴天でした。

早朝よりI様邸の地鎮祭を行いました。

家族みんなでお手伝い・・・・。

一生に一度の思い出ですものネ。

無事終了しました。

おめでとうございました!

頑張りましょうねIさま!

裏色紙

いよいよ幹線から電気の引き込みです。

電気工事も順調に進んでいます。

とはいえ複雑な線がいっぱい。

いつも感心します。

造作工事も終盤です。

来週から大掃除ダ!!!!!!

月が変わり、年度も変わりました。

造作工事が本格的に始まりました。

ご存知大工の太田さん。

小さな収納の扉を造作中です。

ビス穴を木栓で埋めています。

木工用ボンドを付けた木栓を叩き込み、

専用のノコでカット

扉以外にも下駄箱兼収納棚。

こちらは下駄箱の材料でのこった集成板で収納兼本棚。

来週末でほぼ仕上がる予定?です。

こちらは電気の森重さん。

日曜日にも関わらずご苦労様です。

ご実家前の勾配の難しい駐車場も土木の赤木さんが見事に仕上げてくれました。

あと2週間でほぼ工事完了。。。予定です。

先日ご実家前のの駐車場の拡張工事に入りました。

これまでの駐車場のベースとは逆勾配になるので

なかなか難しい工事です。

昨日午前中にコンクリートを打ちました。

今日は朝から雨。昨日の内に打ててよかったです。

今日から造作工事も始まりました。

下駄箱、本棚、収納棚、梯子、柵、梯子etcです。

サンダー掛けも完了しました。

世の中は日曜日。三連休の方も。

現場はそんなの関係ねえ(古い!)。

今日も原親方は黙々と作業中。

実は大工作業のゴールが見えてきたのでやり遂げたいので今日も作業をしています。

この辺りは大工さんに任せています。

デッキの工事。これで大工作業が一旦終わります。

今日はO様もDIY塗装中。

これはフェンスに使用する板を塗装されています。

実はログ材を載せてきたパレット材をばらしたものです。

最後の木っ端です。結構溜まりましたヨ。

欲しい方は連絡下さいね。

今日はブロック工事です。

と言っても復旧工事です。ログ材の搬入に北側からの出入りするために

既存のブロック壁を一部撤去したため、今度は復旧工事です。

工事は片山ブロックさん。ご兄弟です。

ご兄弟なので手馴れたものですね。

ブロックは新たに用意できたのですが、上に乗る笠置がかなり古いデザインのもので

現在流通していないため、解体の時もかなり慎重に撤去しましたが、どうしても

何個か破損してしまいましたが、流石は片山さん、数個在庫を持たれていて助かりました。

こちらは外部(2階からの排水)の配管工事の様子です。

これを見てピンと来た、あるいは?と思った人はなかなかですね。

今日は私は天窓のロールスクリーンの取り付け。

脚立に足場板を設置してその上に更に脚立を立てて、、、、高い!

ちょっとビビリながら設置。

完了!

足場が外れて改めてご披露。

ちょっと角度を変えて、(ほとんど変わって無い?)

微妙に違うんです。

そして下から、

真上、

逆サイド(そろそろしつこいと言う声が、、、、)

これなんかかわいい顔に見えませんか?

かっこいいな~。(自我自賛)

そろそろ飽きられそうなので止めます。

今日はコンクリート打ち。

スロープはまだいいのですが、ここがかなり難関箇所です。

ご想像通り、4人で猫車でコンクリートを持ってきて→バケツに入れる人

→バケツを運ぶ人

→コンクリートを打つ人

この繰り返し。ご苦労様です。

中では、昨日キッチンが据付られました。

二世帯なので、こちらがお母様用。

木っ端が溜まってきましたヨ。

欲しい方はお・は・や・め・に

昨日足場が外れました!!!!!!(写真のいいのがまだありません。。。)

今日は現場がごった返しています。

土木屋さんが今日からスロープ工事です。

あらかじめ建物廻りのGL(地盤レベル)はほぼ合わせていたので大掛かりな作業にはならなくてよかった。

これも段取り段取り。

そして板金屋さんが土台水切りの板金工事です。

こちらも収まりを事前に確認していたのでスムーズに。

そして室内ではキッチンの組立工事。

二世帯なので二箇所の工事です。

空が少しかすんでいます。花粉絶好調みたいです。

春ですね。グスグス。。。

大工工事は今週で完了予定です。

足場撤去まであと3日。。。。

全ての塗装が終わりましたが、再度の再度のチェック。

足場が無くなると塗れなくなる部分を・・・・・。

かなりマニアックな作業中。

あ、樋が付きました。

ビス穴に、コーキングに、、、、、もう無いか?いやどっかあるぞ。

そんな一日。あと二日。

内部の大工工事も大詰めだ。

大工も私も疲れのピーク。。。

あと少し、頑張るぞ。

今日は現場にてカーテンの打ち合わせでした。

私の苦手分野。。。。。

と言う事で毎度お馴染みの水ボーのインテリアコーディネーターこと、よっちゃんにお願いしました。

昨年末に生まれたばかりの赤ちゃんはお母さんの胸の中でスヤスヤいい子でしたよ。

どんなカーテンが付くのか楽しみですね。

窓枠の補修をして、マスキングテープを剥がしました。

来週いよいよ足場撤去。

今日も近所の方々が

「喫茶店ができるん?」と。

ログハウス=喫茶店というイメージはなかなか根深いですね。

今日はクロス屋さんと現地打ち合わせ。

ログハウスではクロスはほぼ無縁ですが、床は時々防水のためにクッションフロアーを

利用するお客様もいらっしゃいます。

今回O様もシステムキッチの床をクッションフロアーに。

日ごろ無垢の家にはあまり縁のないIさん。

「ログっていいですね~」と。

「いいですよ~。」

今日は気温も上がり。風も無く穏やかな一日。

南ログ壁の4回目塗装を終わらせました。

やっぱり「青」って難しいッス。

倉敷現場にて。

今週初め・・・・。

2階ベランダ手摺です。ちょっと細かい作業を施してます。

スケッチの見学会に来られている方ならピンときますよね?

そしてこちらが今日の写真。

笠木もしっかり塗装できました。

こちらの写真はとても判りやすいのですが、

上の濃いいのが4回塗り、真ん中辺りが3回塗り、下の方が2回塗り。

一目で違いが判りますよね。2回じゃダメダメです。

本日4回目塗装完了!

もうすぐ足場を外すので、今は足場が外れると塗れなくなるところをチェックして塗ってます。

室内の大工工事もかなり順調に進んでいます。

見所はまだまだありますので是非ご覧下さい。

見学ご希望の方はこちらをご覧下さい。↓

https://sketch-arc.com/wp/event/9932.html

086-245-2202

086-245-2202